あらきそばの建物は、江戸時代から続く田舎家をそのまま店として使っています。

創業以降、多くのお客様が、ここを訪れ、おだやかに

そばを楽しんでこられました。

そんな当店の特別な空間を、すこしだけご紹介します。

かやぶき屋根

当店の一番の特徴は、

この、大きなかやぶき屋根です。

春夏秋冬、様々な趣を見せます。

お座敷

30畳ほどの店内は、

全て特注で縁のない「野郎畳」が

敷き詰められております。

囲炉裏

入り口を入るとすぐに、

古い囲炉裏が

お出迎えいたします。

歌碑

玄関の脇には、「そば風土記」で

知られる植原路郎氏の歌碑が

ひっそりと佇んでいます。

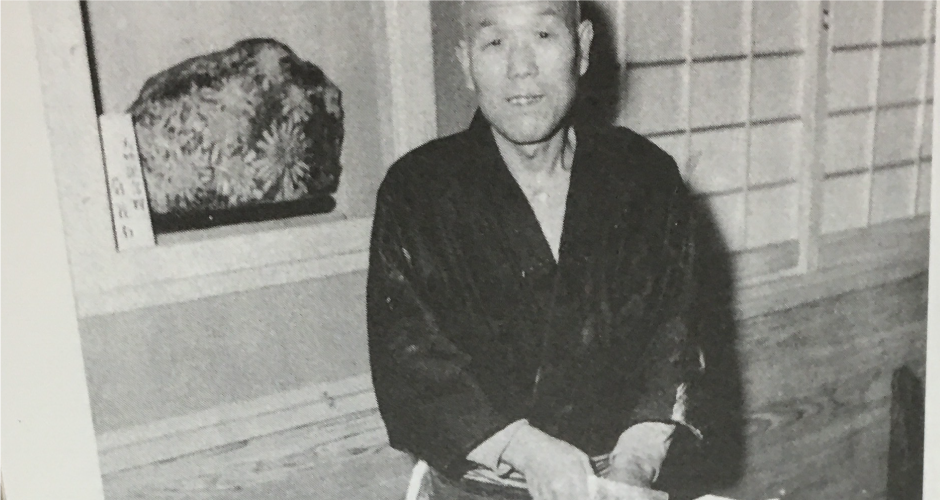

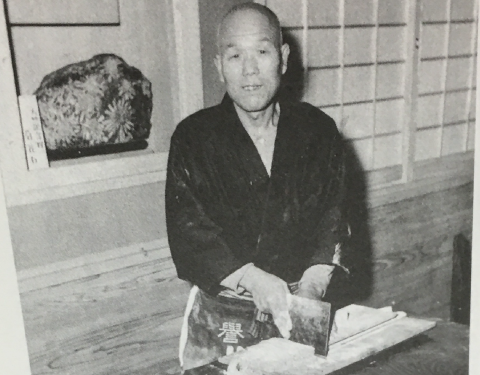

山形県村山市でそば店を創業した、あらきそば初代、芦野勘三郎(写真上)は、その腕の良さから評判となり、昭和天皇弟(高松宮様)も、何度か彼のそばを食されました。

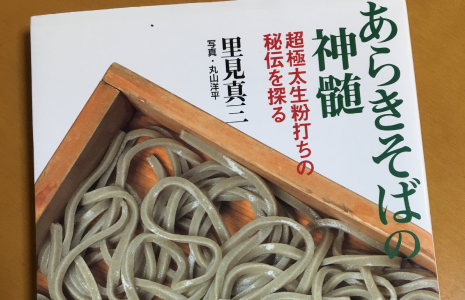

その後、2001年に文芸春秋より発刊された、「あらきそばの真髄 超極太生子打ちの秘伝を探る(里見真三著)」では、当店のそばの無骨さ、頑固さが語られております。

現在、創業約100年、そば打ち職人は4代目ですが、創業当時と変わらぬ建物、そばの作り方で、御来店をお待ちしております。

“折しも晩秋。超極太打ちの“秋新”(新蕎麦)は、以前と同じく瑞々しくて香り高かった。かい餅(蕎麦がき)から変容した原初の頃を思わせる無骨な風姿は、草創期の呼称“蕎麦切り”が相応しい。

しかも、この店、種物はおろか、かけすら置かず、多年に及んで一意専心、家族総出で、もりだけを商っている。

改めて私は、その頑固さに感じ入った。”

(本書より抜粋)